治療について

産婦人科における治療は、以下の4つの基本領域に大別します。

- 周産期医学

- 妊婦さん、褥婦さんを対象とした産科医療(周産期医療)

- 婦人科腫瘍学

- 主に女性生殖器の悪性腫瘍(子宮頸癌、子宮体癌、卵巣がんなど)の診断と治療。

- 生殖内分泌学

-

ホルモン関連の疾患、主として不妊症、不育症、月経異常(無月経や月経痛、過多月経など)の治療。

腹腔鏡や子宮鏡などの内視鏡手術。発達過程である思春期の女性を対象とした思春期外来。 - 女性医学

-

更年期障害や加齢に伴う女性の変化によって生じる脂質異常症、骨粗しょう症などの治療。

中年以降の女性の健康維持を目的とする。

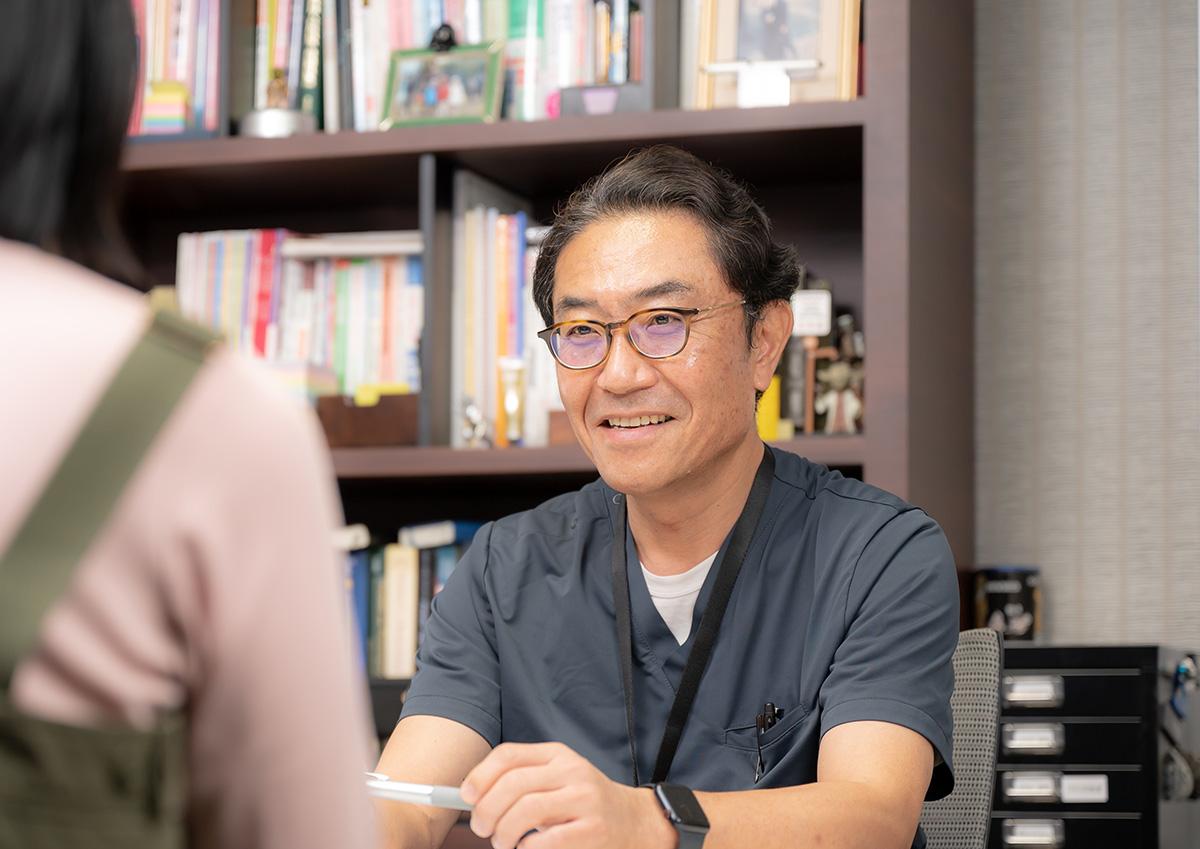

当院では、【生殖内分泌学】【女性医学】を専門とし、主に不妊症や月経異常などの治療を中心に、患者さんが前向きに治療に取り組んでいただける環境を整えています。

不妊症について

「不妊」とは、妊娠を望む健康な男女が避妊をしないで性交をしているにもかかわらず、一定期間妊娠しないものをいいます。

日本産科婦人科学会では、この「一定期間」について「1年というのが一般的である」と定義しています。不妊のカップルは約7組に1組と言われており、決して稀な疾患ではありません。女性側の不妊の原因には、排卵因子、卵管因子、着床障害、子宮内膜症などが挙げられますが、一人の患者さんに複数の原因があることもよく見られます。近年は、晩婚化や晩産化の影響で、加齢による卵の質の低下が大きな問題として取り上げられています。

当院では、不妊症の検査を順序立てて最短期間で行い、問題点を抽出して治療にあたることを最も大事な基本と考えています。必要があれば体外受精・顕微授精も積極的に行いますが、なんでも体外受精とは考えていません。極めてリーズナブルで、エビデンスに基づいたオーソドックスな治療を行っていきます。

また、男性側に不妊となる原因があるケースが不妊カップルの約40〜50%を占めており、男性因子への対応も極めて重要です。当院では最新の機器を用いて精液検査を行い、必要があれば不妊を専門とする泌尿器科とも緊密な連携を持って治療にあたります。

なお、当院では、不妊症の治療が少しでもストレスの少ないものとなるよう、メンタリティー・サポートを充分に行うため、独立したカウンセリング・ルームを設けています。どうぞ、安心してご相談ください。

不育症の治療

妊娠できても流産を繰り返してしまう状態が不育症です。

不育症にも免疫学的要因、感染症、子宮奇形、染色体異常など多くの原因があります。不妊症と同様にこれら全ての原因の有無を詳細に検討し、明らかになった原因に即した治療を行う必要があります。日本産科婦人科学会の指針に則して全ての原因検査を行い、適切な治療を行っていきます。

不育症に関する検査の費用

(保険外診療・税込)

- 抗フォスファチジールエタノールアミン抗体検査/¥6,050

- Th1/Th2比検査/¥11,000

- 絨毛染色体検査/¥79,200

婦人科

子宮内膜症・子宮筋腫の治療

高次施設との連携によりフォロー体制も万全です。

内視鏡手術を多数手がけてきた院長の経験に基づき、クリニックで対応が困難な手術を要する患者さんについては、浜の町病院などの高次施設と連携し、院長自らがその施設へ赴いて手術を行う場合もあります。高次施設との連携により手術を行えることで、その後のフォローも行う事ができるのは、患者さんにとって大きな利点であると考えています。また、必要に応じた薬物療法についても積極的に行っていきます。

月経異常の治療

初期診断での正確な原因の解明が重要です

月経異常は思春期に最も多く見られる症状ですが、性成熟期や閉経周辺期にも頻繁に見られます。思春期に見られる無月経の中には全く月経が来ていない原発性無月経と、何らかの要因でそれまであった月経が停止する続発性無月経とがありますが、この2つは全く異なる為、最初の診断が正確でなければ治療の開始が遅くなり、長期的に深刻な問題を引き起こす合併症の原因となる恐れもあります。多くの思春期の患者さんを診療してきた経験から、きちんと原因を解明し、その方に最適な治療を行っていくことで、お子様の状況がどうなっているのかご心配されている親御さんにも、安心していただけると考えています。

女性医学的治療

更年期障害や閉経後の疾患には、漢方薬などを用いながら適切な対処をしていきます。

更年期周辺は、卵巣の機能が衰え、女性特有の周期的ホルモンの変化や減少により、身体の調子が大きく変化したり不安定になったりする時期です。女性ホルモンは子宮や膣などの生殖器のみでなく、血管や脳、脂質代謝、骨の代謝にも影響を与えますので、更年期障害のみならず、閉経後は高脂血症(脂質異常症)や心筋梗塞、骨粗しょう症などの疾患が著明に増加することが知られています。これらの疾患に対応することが女性医学であり、当院では漢方薬やホルモン剤、他にも脂質降下薬や骨粗しょう症治療薬などを用いながら適切な対処をしていきます。

治療実績

-

2023年 2023年1月1日から12月31日までの治療実績

大変遅くなりましたが、井上善レディースクリニックの2023年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。 院長 井上 善仁

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 78名 人工授精 68名 ART(高度生殖医療) 294名 妊娠患者総数 440名 一般不妊治療の妊娠症例数は2022年と同じ78名です。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が46例で、全体の59.0%が排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。排卵誘発としてはクロミッド周期での妊娠が14例、レトロゾール周期での妊娠が16例、ゴナドトロピン療法での妊娠が1例で最も多い妊娠数はレトロゾール周期で得られているという結果でした。双胎妊娠は0例でした。 当院を受診される患者さんの内訳として、他院で不妊治療を受けてうまく行かず、当初から体外受精を希望される患者さんが増加したことで一般不妊治療から開始する患者さんが減少していることが背景にあるものと考えます。

人工授精について

人工授精治療周期数は978周期でした。

妊娠患者数は68名で妊娠率は7.0%でした。昨年の治療周期数が966周期、妊娠率は7.5%で僅かに減少しました。 タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が17例、レトロゾール周期が24例、ゴナドトロピン周期が7例、低用量漸増法が1例などです。 昨年と比べて顕著なのはクロミッド周期数が減少したことです。2022年に生殖補助医療が保険化されたことに伴い、レトロゾールが多嚢胞性卵巣症候群と原因不明不妊に対する排卵誘発剤として使用することが可能となりました。クロミッド周期では子宮内膜の菲薄化や、頸管粘液の減少などの好ましくない副作用があるため、レトロゾールを用いて排卵誘発を行う症例が増加した結果であると思います。 人工授精による双胎妊娠は2例でした。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 706周期 平均年齢 38.3歳

- 胚移植周期

- 734周期 平均年齢 37.3歳

採卵周期は706周期で、2022年が645周期でしたので61周期増加(1.09倍)、胚移植周期数は730周期から734周期と4周期増加(1.005倍)しています。 2022年の保険適用開始により治療の選択肢が広がったことで、2023年も引き続き早期に高度生殖医療へ進む患者さんが多く、採卵・胚移植周期数は高い水準を維持しました。経済的負担の軽減と計画的な治療継続が、この傾向を支えていると考えています。

最近卵巣予備能の低下のある患者さんがすべての年齢層で増加しています。また採卵された患者さんの平均年齢は37.9歳から38.3歳と0.4歳上昇、移植を受けた患者さんの平均年齢も昨年の37.1歳から今年は37.3歳と0.2歳上昇しています。 2023年も移植キャンセルとなる患者さんが多かった印象です。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が33周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が164周期ありました。年齢が比較的若年でもAMH(抗ミュラー管ホルモン)値が0.5ng/mLを切っている患者さんも多く見られ、欧米のように卵子提供を行うことができない本邦では低刺激で採卵を繰り返す以外の方法があまりないのが現実です。今後の課題としてこのような卵巣予備能が低下して採卵できるかどうかの境界にある患者さんに対応する上で、どうやって移植可能な良好胚を獲得できるかが最も重要であると思います。ただそれを実現する有効な方法については現時点であるとは言えません。低刺激に黄体ホルモン剤を排卵抑制目的に使用するPPOS法を用いて採卵するなど、少しでも良い胚を得ることができる方法を模索しているところです。妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 31 39.2 29.0%(9名) 22.2%(2名) 凍結胚移植 703 37.2 40.5%(285名) 19.6%(56名) Total 734 37.3 40.1%(294名) 19.7%(58名) 新鮮胚移植の妊娠率は満足できるものではありませんでした。症例の多くが凍結胚移植を選択しており、症例数も少ないことや、これまでの治療経過でなかなか胚盤胞が得られず分割胚で移植する症例が多いことが原因と考えています。 凍結胚移植の妊娠率は2022年が43.5%、2023年が40.5%と3.0%下降しましたが、4年続けて40%を超えました。新鮮胚移植と凍結融解胚移植を合わせた全体の妊娠率は40.1%と良好な結果でした。 双胎妊娠は5例、品胎妊娠が1例ありました。双胎妊娠は数回の単一胚移植で妊娠が得られず、2段階移植(分割期胚と胚盤胞を異なる日に移植する方法)や胚盤胞の2個移植によるものでした。品胎妊娠は1個の胚盤胞を移植して一卵性品胎となった症例で、非常に稀有な症例でした。

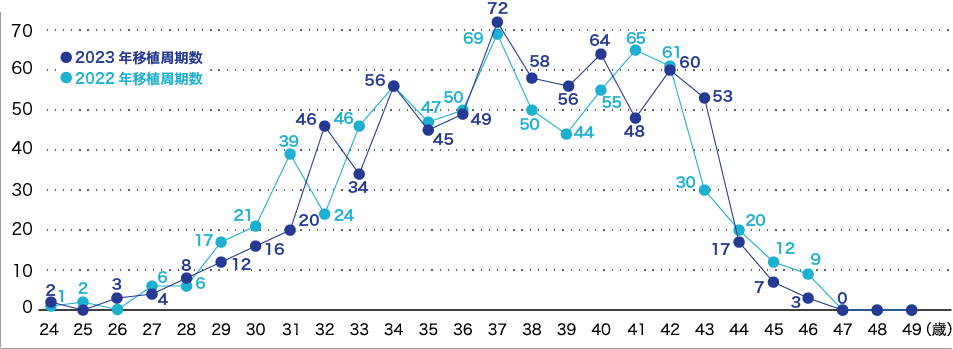

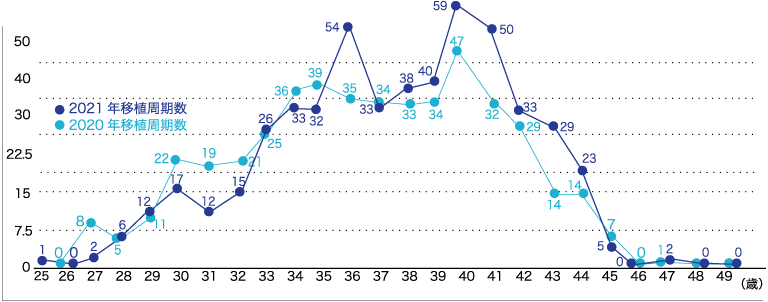

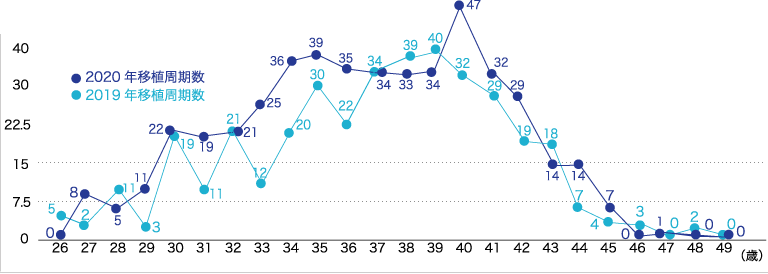

年齢別妊娠成績

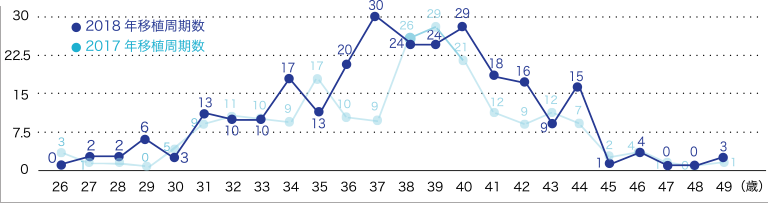

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別の移植周期数は、2022年と比較して30代全体および40〜42歳で高い水準を維持しています。30代の増加は、保険適用により治療のハードルが下がったことが背景にあり、40〜42歳の高値は、43歳までという保険適用年齢制限に伴う駆け込み需要の影響と考えられます。一方、20代では依然として大きな変化は見られていません。

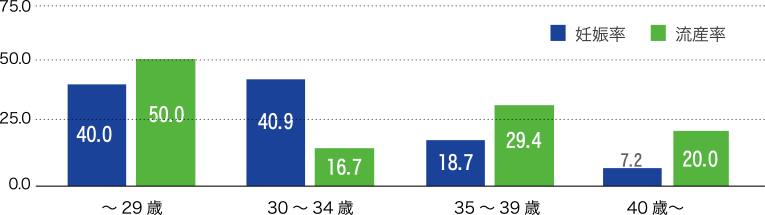

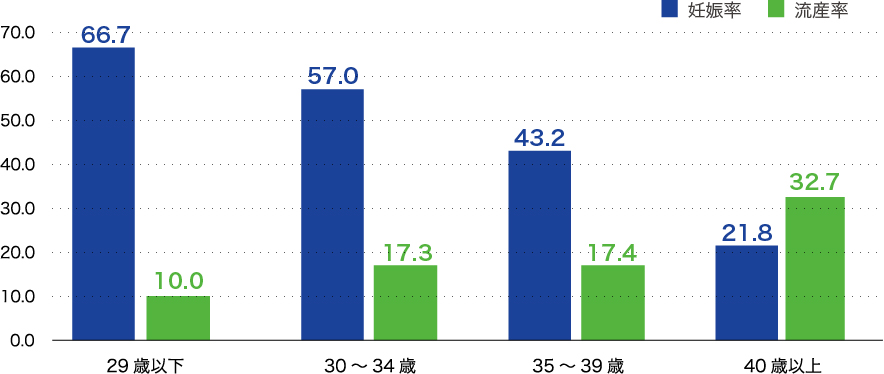

年齢別妊娠率・流産率

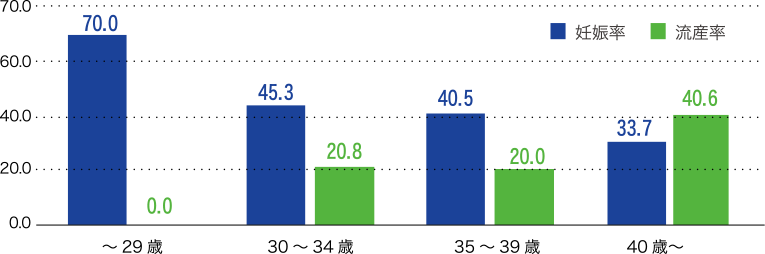

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率は次の図のとおりです。妊娠率は、20代で66.7%(前年は65.6%)、30代前半で57.0%(前年は54.8%)と、いずれもわずかに上昇しました。30代後半は43.2%で、前年の46.5%からやや低下したものの、依然として良好な水準を維持しています。40代では21.8%と、前年の28.8%からやや減少しています。流産率は年齢の影響を受け、40代では32.7%と依然高率ですが、前年(35.2%)と比較するとわずかに改善が見られました。

当院における凍結融解胚移植の現状について

凍結融解胚移植の内膜調整法には大きく分けてホルモン補充周期(以下HRCとします)と自然周期(排卵誘発周期を含む、以下NCとします)があります。HRCはエストロゲン製剤で子宮内膜を十分に厚くして、その後黄体ホルモン剤(当院では膣剤と経口剤を併用しています)を投与して内膜を着床できる状態にして移植する方法です。NCは患者さんの卵胞発育をモニターし、同時にホルモン検査も加えて排卵日を確定し、排卵日から移植する日程を決めて移植する方法です。この数年、HRCではNCと比較して妊娠した後の周産期合併症が増加することが多く報告され、注目されています。

それによりますとHRCではNCと比較して癒着胎盤が約6倍、妊娠高血圧症候群が約2倍、前置胎盤が約1.6倍などと報告されています。

このため今回、当院でもHRCとNCとの比較を行ってみました。

2023年時点ではまだHRCが主体で627周期実施されており、NCは75周期でした。妊娠率はHRCで40.2%、自然周期で43.4%であり、有意差はありませんが自然周期の方がやや良好でした。流産はHRCで56例(流産率22.2%)、NCで6例(流産率18.2%)と、これも自然周期の方が良好です。移植あたりの生産率を計算しますとHRCで31.3%、NCで36%と、やはりNCが勝っていました。

周産期合併症として早産、妊娠高血圧症候群、癒着胎盤、前置胎盤、帝王切開、双胎を比較してみますと表に示します通り、明らかにNCでこれらの合併症が少ないことが確認できました。双胎については症例数が2つの群で大きく異なることから、内膜調整法の違いによるものではないと思われますが、それ以外は内膜調整法の違いによってもたらされている可能性が十分にあります。なぜこのような違いが生じるかについては現時点で明確になっていませんが、NCでは卵巣内に黄体が形成され、それから分泌される何らかの生理活性物質が胎盤形成の初期過程で大切な役割を担っており、HRCでは黄体がないためこの生理活性物質が存在しないため胎盤に関連する合併症である癒着胎盤や前置胎盤が増加するのではないかと言われています。ただこれらの合併症の頻度としては、帝王切開を除きますと表の通りHRCでも2〜3%と決して高くはなく、HRCの実施がとても危険であるということではないことを理解して頂く事も重要であると思います。HRC周期は排卵障害がある患者さんにも適応でき、また移植日を数日ずらすこともできますが、NCは排卵がきちんと起こっている患者さんのみが対象となり、また排卵日が確定すると移植日が自動的に決まってしまい、日程変更が基本不可能であるなどの欠点もあります。また通院回数もNCの方が1〜2回多くなってしまいます。どのような患者さんにHRCを選択するかについては未だコンセンサスが得られておらず、今後の課題であると思いますが、NCないしは排卵誘発周期が可能な症例についてはできるだけNCで移植を行うようにして行こうと考えています。表:ホルモン補充周期と自然周期での周産期合併症の比較

ホルモン補充周期

(HRC)

627周期自然周期

(NC)

75周期妊娠数 252(40.2%) 33(43.4%) 流産 56(22.2%) 6(18.2%) 早産 5(2.6%) 0(0%) 妊娠高血圧症候群 6(3.1%) 0(0%) 癒着胎盤 6(3.1%) 0(0%) 帝王切開 88(44.9%) 5(18.5%) 前置胎盤 7(3.6%) 1(3.7%) 双胎 5(2.6%) 0(0%) -

2022年 2022年1月1日から12月31日までの治療実績

本来でしたら昨年の秋頃にはご報告できたはずの2022年の治療実績ですが、私の多忙と怠慢のため最終版をなかなかHPにアップすることができませんでした。皆さんがきっと気にしておられる実績のご報告が遅れましたこと、心よりお詫び申し上げます。

2023年の実績報告もできるだけ早くアップできるようにしたいと思います。 院長 井上 善仁妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 78名 人工授精 72名 ART(高度生殖医療) 315名 妊娠患者総数 465名 一般不妊治療の妊娠症例数は2021年が85名で7名減少しています。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が44例で、全体の56.4%が排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。排卵誘発としてはクロミッド周期での妊娠が15例、レトロゾール周期での妊娠が15例、ゴナドトロピン療法での妊娠が3例で最も多い妊娠数はクロミッドとレトロゾール周期で得られているという結果でした。双胎妊娠は1例のみでした。 当院を受診される患者さんの内訳として、他院で不妊治療を受けてうまく行かず、当初から体外受精を希望される患者さんが増加したことで一般不妊治療から開始する患者さんが減少していることが背景にあるものと考えます。

人工授精について

人工授精治療周期数は966周期でした。

妊娠患者数は72名で妊娠率は7.5%でした。昨年の治療周期数が981周期、妊娠率は7.5%で変化はありません。 タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が26例、レトロゾール周期が27例、ゴナドトロピン周期が7例、低用量漸増法が1例などです。 昨年と比べて顕著なのはゴナドトロピン療法の周期数が減少したことです。当院の患者さんの特徴としてお仕事を持っておられる方が大多数であり、できるだけ来院回数を減らす目的でゴナドトロピン療法から内服薬での排卵誘発へシフトした結果であると思います。 人工授精による双胎妊娠は1例のみでした。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 645周期 平均年齢 37.9歳

- 胚移植周期

- 730周期 平均年齢 37.1歳

採卵周期は645周期で、2021年が462周期でしたので183周期増加(1.40倍)、胚移植周期数は522周期から730周期と208周期増加(1.40倍)しています。 2022年4月から不妊治療に保険適用が開始されたことで、比較的早期に高度生殖医療へのステップアップを希望される患者さんが増加し、それに伴い採卵周期数と胚移植周期数が大幅に増加したと考えています。保険適用による経済的負担の軽減が患者さんの治療意欲を後押ししたことがこのような増加傾向を見せたことの最大の要因であると考えます。

最近卵巣予備能の低下のある患者さんがすべての年齢層で増加しています。また採卵された患者さんの平均年齢は38.3歳から37.9歳と0.4歳下降、移植を受けた患者さんの平均年齢も昨年の37.5歳から今年は37.1歳と0.4歳下降しています。 2022年も移植キャンセルとなる患者さんが多かった印象です。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が24周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が85周期ありました。年齢が比較的若年でもAMH(抗ミュラー管ホルモン)値が0.5ng/mLを切っている患者さんも多く見られ、欧米のように卵子提供を行うことができない本邦では低刺激で採卵を繰り返す以外の方法があまりないのが現実です。今後の課題としてこのような卵巣予備能が低下して採卵できるかどうかの境界にある患者さんに対応する上で、どうやって移植可能な良好胚を獲得できるかが最も重要であると思います。ただそれを実現する有効な方法については現時点であるとは言えません。低刺激に黄体ホルモン剤を排卵抑制目的に使用するPPOS法を用いて採卵するなど、少しでも良い胚を得ることができる方法を模索しているところです。妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 18 38.9 27.8%(5名) 0.0%(0名) 凍結胚移植 712 37.1 43.5%(310名) 21.8%(68名) Total 730 37.1 43.1%(315名) 21.6%(68名) 新鮮胚移植の妊娠率は満足できるものではありませんでした。症例の多くが凍結胚移植を選択しており、症例数も少ないことや、これまでの治療経過でなかなか胚盤胞が得られず分割胚で移植する症例が多いことが原因と考えています。 凍結胚移植の妊娠率は2021年が40.3%、2022年が43.5%と3.2%上昇し、3年続けて40%を超えました。新鮮胚移植と凍結融解胚移植を合わせた全体の妊娠率は43.1%と良好な結果でした。

年齢別妊娠成績

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、2021年と比較して30代全体と40〜42歳の症例で症例数が顕著に増加していました。不妊治療への保険適用で30代の症例数が増加したことと、保険適応の年齢制限が43歳であることから40〜42歳の症例の駆け込み需要が増加したものと考えます。保険適用になったとは言え、20代の方ではまだ高度生殖医療を希望される患者数が変化していないことも見て取れます。

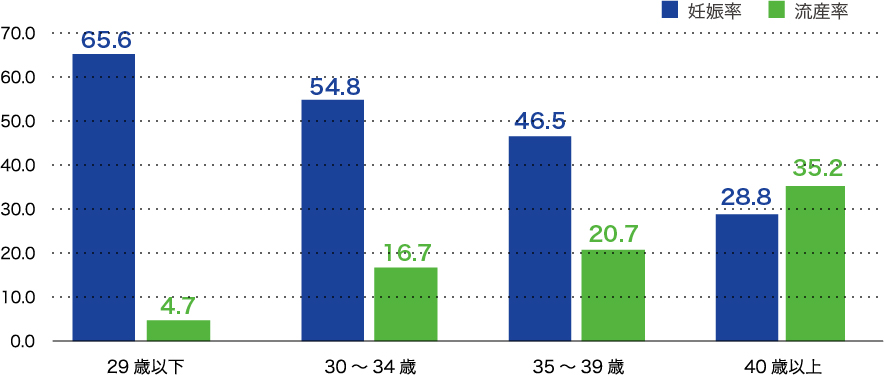

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率は次の図に示すとおりです。妊娠率は20代では65.6%、30代前半では54.8%でした。20代の2021年の妊娠率は38.1%でしたので28%近くの増加となっています。30代前半の妊娠率は昨年とほぼ同じです。

30代後半でも妊娠率は46.5%と良好であり、2021年とほぼ同じでした。30代前半と比較して遜色のないものでした。流産率はほぼ変化していません。40代の妊娠率は28.8%で2021年の23.9%から5%ほど改善が見られます。年齢の影響で流産率は35.2%と高率ですが、2021年の35.4%からほぼ変化していません。

-

2021年 2021年1月1日から12月31日までの治療実績

大変遅くなりましたが、井上善レディースクリニックの2021年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 85名 人工授精 63名 ART(高度生殖医療) 207名 妊娠患者総数 355名 一般不妊治療の妊娠症例数は2020年が107名で22名減少しています。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が50例で、全体の58.8%が排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。排卵誘発としてはクロミッド周期での妊娠が13例、レトロゾール周期での妊娠が16例、ゴナドトロピン療法での妊娠が2例で最も多い妊娠数はレトロゾール周期が得られているという結果でした。双胎妊娠は1例のみでした。当院を受診される患者さんの内訳として、他院で不妊治療を受けてうまく行かず、当初から体外受精を希望される患者さんが増加したことで一般不妊治療から開始する患者さんが減少していることが背景にあるものと考えます。

人工授精について

人工授精治療周期数は981周期でした。

妊娠患者数は74名で妊娠率は7.5%でした。昨年の治療周期数が974周期、妊娠率は7.7%でしたのでほとんど変化はありません。タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が25例、レトロゾール周期が22例、ゴナドトロピン周期が8例、低用量漸増法が2例などです。昨年と比べて顕著なのはゴナドトロピン療法の周期数が減少したことです。当院の患者さんの特徴としてお仕事を持っておられる方が大多数であり、できるだけ来院回数を減らす目的でゴナドトロピン療法から内服薬での排卵誘発へシフトした結果であると思います。 人工授精による多胎妊娠は1例のみでした。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 462周期 平均年齢 38.3歳

- 胚移植周期

- 522周期 平均年齢 37.5歳

採卵周期は462周期で、2020年が409周期でしたので53周期増加(1.13倍)、胚移植周期数は457周期から522周期と約1.14倍に増加しています。 2021年も新型コロナウイルスの流行が収まらず、治療途中の患者さんが罹患するケースも数多ありました。その中で採卵数、移植数は堅調に増加傾向にあり、大変ありがたく思っています。先程も記載しましたが、最近卵巣予備能の低下のある患者さんがすべての年齢層で増加しています。また採卵された患者さんの平均年齢は38.0歳から38.3歳と0.3歳上昇、移植を受けた患者さんの平均年齢も昨年の36.6歳から今年は37.5歳とほぼ1歳上昇している状況です。2021年も移植キャンセルとなる患者さんが多かった印象です。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が24周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が85周期ありました。年齢が比較的若年でもAMH(抗ミュラー管ホルモン)値が0.5ng/mLを切っている患者さんも多く見られ、欧米のように卵子提供を行うことができない本邦では低刺激で採卵を繰り返す以外の方法があまりないのが現実です。今後の課題としてこのような卵巣予備能が低下して採卵できるかどうかの境界にある患者さんに対応する上で、どうやって移植可能な良好胚を獲得できるかが最も重要であると思います。ただそれを実現する具体的方法については現時点であるとは言えません。

妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 11 39 9.0%(1名) 0.0%(0名) 凍結胚移植 511 37.5 40.3%(206名) 22.7%(46名) Total 522 37.5 39.7%(207名) 22.5%(46名) 新鮮胚移植の妊娠率は満足できるものではありませんでした。症例の多くが凍結胚移植を選択しており、症例数も少ないことや、これまでの治療経過でなかなか胚盤胞が得られず分割胚で移植する症例が多いことが原因と考えています。凍結胚移植の妊娠率は2020年が40.8%、2021年が40.3%とほぼ横ばいで2年続けて40%を超えました。新鮮胚移植と凍結融解胚移植を合わせた全体の妊娠率は39.7%でわずかに低下していました。

年齢別妊娠成績

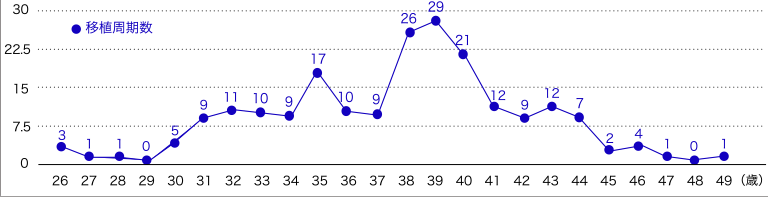

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、2020年と比較して35歳 〜36歳の症例と39〜44歳までの方が顕著に増加していました。これまでにない二峰性のピークを形成しています。30代前半の患者数はやや減少しているようで、やはり比較的高齢の症例数の増加が見て取れます。

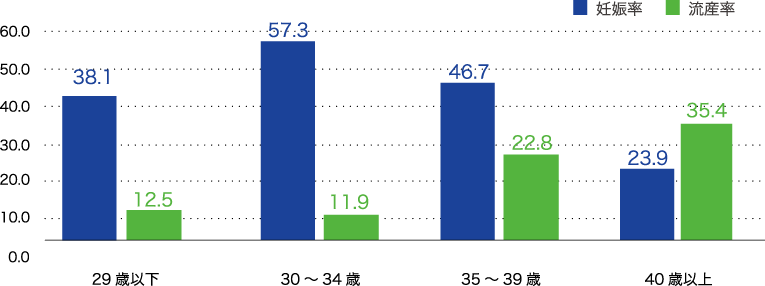

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率を示します。妊娠率は20代では38.1%、30代前半では57.3%でした。20代の妊娠率は昨年と同じです。30代前半の2020年の妊娠率は47.6%でしたので10%近くの増加となっています。

30代後半でも妊娠率は46.7%と良好であり、2020年の41.6%から5%ほど改善しています。 30台前半と比較して遜色のないものでした。流産率はほぼ変化していません。40代の妊娠率は23.9%で2020年の33.1%から低下傾向が見られます。治療困難例の増加が影響しているためかと推測致します。年齢の影響で流産率は35.4%と高率ですが、2020年の34.8%からほぼ変化していません。

今後の展望

高齢症例の流産率を低下させるためには着床前診断であるPGT-A行うことが最も有効かもしれません。当院はPGT-A実施許可施設となっており実施は可能ですが、問題点として①高齢の患者さんでは移植が可能な正倍数胚が得られる可能性が低いこと(つまり検査をしても移植ができない症例が多いことになります)②PGT-Aを行う場合は、採卵から全ての治療を自費で行う必要があることなどの理由により実施が容易ではありません。また御存知の通り2022年4月から不妊治療が保険適応となり、患者さんの費用負担は軽減されていますが、これまで医師の判断で使用可能であった幾つかの補助的手技や薬剤を自由に用いることができないため、苦慮する場面も多く経験しています。保険適応となってからの治療成績は2022年の報告で明らかにして参りますが、何らかの変化が出てくる可能性があると思っています。患者さんにとって最善の治療ができるように、色々と改めるべき点もあると思っています。実際の診療に携わっている者として、声を上げて改善を進めて行きたいと思います。

一人でも多くの患者さんの願いを叶えるためにスタッフ一同今後も不断の努力を継続して参ります -

2020年 2020年1月1日から12月31日までの治療実績

井上善レディースクリニックの2020年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 107名 人工授精 75名 ART(高度生殖医療) 185名 妊娠患者総数 367名 一般不妊治療の妊娠症例数は2019年が94名で13名増加しています。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が59例で、半数以上が排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。排卵誘発としては、クロミッド周期での妊娠が22例、レトロゾール周期での妊娠が13例、ゴナドトロピン療法での妊娠が8例でややクロミッド周期が多い結果でした。双胎妊娠は1例のみありました。

人工授精について

人工授精治療周期数は974周期でした。

妊娠患者数は75名で妊娠率は7.7%でした。昨年と比較して、治療周期数は48周期ほど減少していますが妊娠された患者さんの数は逆に3名程増加しています。昨年度の妊娠率が6.4%であり、全体の妊娠率は軽度増加していました。タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が32例、ゴナドトロピン周期が21例、低用量漸増法が1例などです。昨年増加していたレトロゾール使用での妊娠例は12例で、昨年より4例ほど減少していました。人工授精による多胎妊娠は1例のみでした。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 409周期 平均年齢 38.0歳

- 胚移植周期

- 457周期 平均年齢 36.6歳

採卵周期は2018年が407例でしたのでほぼ横ばい、胚移植周期数は383周期から457周期と約1.19倍に増加しています。2020年は新型コロナウイルスの流行のため福岡市に緊急事態宣言が発出されるなど、強い影響を受けました。患者様の中には流行が沈静化するまで治療を延期することを希望される方もあり、その分採卵数は増加しなかった可能性があります。しかし移植周期は増加しており、新型コロナの流行中も治療継続を望まれる高齢の患者さんも多数おられました。最近卵巣予備能の低下のある患者さんがすべての年齢層で増加しているような印象を持っており、そのためか2020年も移植キャンセルとなる患者さんが多かった印象です。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が31周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が68周期ありました。

昨年も書きましたが、年齢が比較的若年でもAMH(抗ミュラー管ホルモン)値が0.5ng/mLを切っている患者さんも多く見られ、欧米のように卵子提供を行うことができない本邦では低刺激で採卵を繰り返す以外の方法があまりないのが現実です。ただこのような患者さんでも根気よく採卵を繰り返すことで妊娠に至る方も少なくなく、厳しい状況ではありますが心を一つにして治療していく事が大事であると感じています。

妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 6 36.6 16.7%(1名) 0.0%(0名) 凍結胚移植 451 36.9 40.8%(184名) 22.8%(42名) Total 457 36.6 40.5%(185名) 22.7%(42名) 新鮮胚移植の妊娠率は満足できるものではありませんでした。症例の多くが凍結胚移植を選択しており、症例数も少ないことや、これまでの治療経過でなかなか胚盤胞が得られず分割胚で移植する症例が多いことが原因と考えています。凍結胚移植の妊娠率は昨年の35.8%から改善し40.8%と40%を超えました。新鮮胚移植と凍結融解胚移植を合わせた全体の妊娠率も40.5%と良好な結果でした。しかし最近は良好胚を移植しても着床しない反復着床不全の患者さんも相当数おられ、その方々への治療成績改善が急務であると感じています。現在慢性子宮内膜炎の診断・治療や免疫学的検査、PRP療法、子宮内膜着床能検査等を導入して対応に当たっています。患者さんの平均年齢は2019年と2020年で大きな変化はありません。

年齢別妊娠成績

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、2019年と比較して35歳から40歳までの方はやや減少、40歳から44歳までの年齢層では治療周期が増加していました。一方で20代の方には大きな変化はありませんでした。

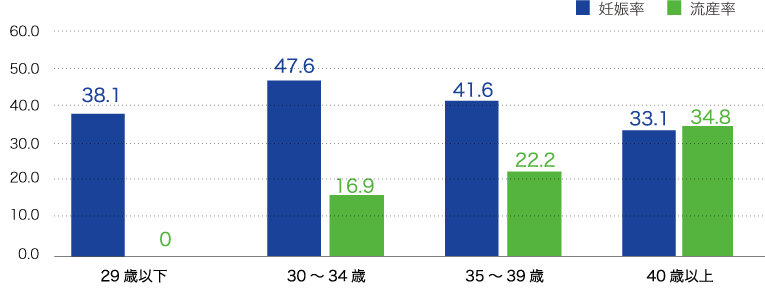

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率を示します。妊娠率は20代では38.1%、30代前半では47.6%でした。20台の妊娠率が今年は期待したほど高くありませんが流産はゼロと妊娠経過については良好でした。

30代後半でも妊娠率、流産率は30台前半と比較して遜色のないものでした。40代の妊娠率は33.1%で昨年の22.8%から改善しており比較的良好であると思います。年齢の影響で流産率は34.8%と高率ですが、昨年は50.0%であったことを考えるとかなり減少しています。タイムラプス導入により分割過程の評価が可能となり、移植に適した胚の選別や胚質の改善が寄与しているものと考えています。今後はPGT-Aなどの染色体異常の検査を行うこと、高齢であり、獲得した胚数が少ない症例では移植前に着床障害の検査を行うなどの対応を続けて行きたいと思います。

今後の展望

現在当院の胚培養はすべてエンブリオスコープ(タイムラプス付き培養器)で行っており、これが治療結果に反映されていると思います。また移植時に移植に特化した培養液を使用することや人工授精、体外受精時に得られた精液に抗酸化作用を有する培養液の添加を行って頂くなど、少しでも治療成績を改善するための工夫を続けて参ります。

一人でも多くの患者さんの願いを叶えるためにスタッフ一同、今後も不断の努力を継続して参ります。 -

2019年 2019年1月1日から12月31日までの治療実績

井上善レディースクリニックの2019年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 94名 人工授精 72名 ART(高度生殖医療) 135名 妊娠患者総数 301名 一般不妊治療の妊娠症例数は2018年が85名で9名増加しています。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が58例で、半数以上が排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。排卵誘発としては、クロミッド周期での妊娠が15例、レトロゾール周期での妊娠が13例でほぼ同数です。双胎妊娠が2例ありました。

人工授精について

人工授精治療周期数は1022周期でした。

妊娠患者数は72名で妊娠率は6.4%でした。 昨年と比較して妊娠された患者さんの数は14名程増加していますが、昨年度の妊娠率が6.8%であり、ごくわずか全体の妊娠率が低下していました。人工授精施行数は昨年が824周期でしたので約1.24倍となっており、かなり増加しています。タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が23例、ゴナドトロピン周期が12例、低用量漸増法が5例などです。一般不妊治療と同様に、今年はレトロゾール使用例が増加しており、妊娠例が16例でゴナドトロピン療法より多い結果でした。人工授精による多胎妊娠はありませんでした。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 407周期 平均年齢 37.4歳

- 胚移植周期

- 383周期 平均年齢 37.0歳

採卵周期は2018年が301例でしたので約1.35倍に、胚移植周期数は269周期から383周期と約1.42倍に増加しています。採卵周期数と胚移植周期数の増加はほぼ同程度ですが、今年も移植キャンセルとなる患者さんが多かった印象です。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が27周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が42周期ありました。年齢が比較的若年でもAMH(抗ミュラー管ホルモン)値が0.5ng/mLを切っている患者さんも多く見られ、欧米のように卵子提供を行うことができない本邦では、低刺激で採卵を繰り返す以外の方法があまりないのが現実です。ただこのような患者さんでも根気よく採卵を繰り返すことで妊娠に至る方も少なくなく、厳しい状況ではありますが心を一つにして治療していく事が大事であると感じています。

妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 12 38.3 16.7%(2名) 50.0%(1名) 凍結胚移植 371 36.9 35.8%(133名) 33.8%(45名) Total 383 37.0 35.2%(135名) 34.1%(46名) 新鮮胚移植の妊娠率は満足できるものではありませんでした。症例の多くが凍結胚移植を選択しており、症例数も少ないことや、これまでの治療経過でなかなか胚盤胞が得られず、分割胚で移植する症例が多いことが原因と考えています(新鮮胚移植では分割胚移植が73%、胚盤胞移植が27%であったのに対して凍結融解胚移植では分割胚移植が13%、胚盤胞移植が78%、二段階移植が9%でした)。凍結胚移植の妊娠率も昨年の40.2%と比較して大きな変化はありません。患者さんの平均年齢は2018年と2019年で大きな変化はありません。

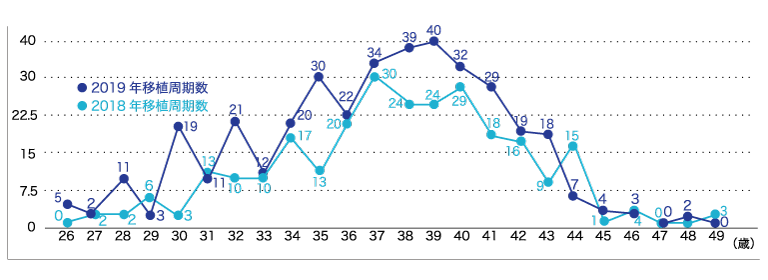

年齢別妊娠成績

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、2018年と比較して35歳から44歳までの年齢層で治療周期が増加していました。一方で20代の方も増加しており、このためにすべての症例の平均年齢があまり変わらなかったものと思われます。

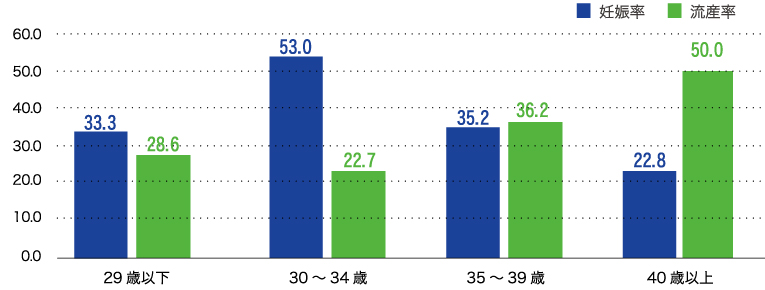

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率を示します。妊娠率は20代では33%、30代前半では53.0%程度でした。20代の妊娠率が今年は期待したほど高くなく、若年でも胚質が不良な症例や胚質が良好でも、反復着床不全で妊娠までに数回の移植を要する症例が増えた印象でした。

30代後半でも妊娠率、流産率は30代前半と比較して遜色のないものでした。40代の妊娠率は22.8%で比較的良好であると思いますが、年齢の影響で流産率が50.0%と高いことが問題でした。やはり加齢による胚質の劣化・染色体異常の発生が大きな要因であると思われます。今後はPGT-Aなどの染色体異常の検査を行うこと、高齢であり、獲得した胚数が少ない症例では移植前に着床障害の検査を行うなどの対応を考えて行きたいと思っています。

今後の展望

2020年6月より新たに導入したエンブリオスコープ(タイムラプス付き培養器)の運用を開始する予定です。この装置は一定時間ごとに胚の状況を継続的に撮影して、胚の形態の情報や分割の時間情報などを蓄積し、その情報を元にAIが移植に最適な胚を選択する機能を有しています。これまで胚培養士の目視による胚の形態の主観的評価で移植胚を決定していましたが、それにこのような情報が加わることで、更に正確に移植に適した最良の胚の選別ができるようになると思います。一人でも多くの患者さんの願いを叶えるために、スタッフ一同今後も不断の努力を継続して参ります。

-

2018年 2018年1月1日から12月31日までの治療実績

井上善レディースクリニックの2018年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 85名 人工授精 56名 ART(高度生殖医療) 108名 妊娠患者総数 249名 一般不妊治療の妊娠症例数は2017年が87名でしたのでほぼ変化はありません。排卵誘発を行わない自然周期での妊娠例が48例で、ほぼ半数は排卵誘発を行う事なく早期に妊娠が成立しています。

人工授精について

人工授精治療周期数は824周期でした。

妊娠患者数は56名で妊娠率は6.8%でした。昨年と比較して妊娠された患者さんの数は9名程増加していますが、全体の妊娠率はやや低下していました。人工授精施行数は昨年が469周期でしたので約1.76倍となっており、かなり増加しています。タイミング療法と異なり人工授精ではほとんどが排卵誘発を併用して妊娠されていました。クロミッド周期が20例、ゴナドトロピン周期が21例、低用量漸増法が4例などです。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 301周期 平均年齢 38.2歳

- 胚移植周期

- 269周期 平均年齢 37.7歳

採卵周期は2017年が189例でしたので約1.6倍に、胚移植周期数は209周期から269周期と約1.3倍に増加しています。採卵周期数の増加と比較して胚移植周期数の増加が小さい理由としては、治療キャンセル周期が増加している事が挙げられます。卵巣予備能が低く採卵できなかった周期が13周期、受精異常や分割不良で移植が出来なかった症例が44周期ありました。患者さんの状況が当初からかなり厳しい症例が増加しているためと思われ、このような症例をどうやって妊娠に導くかが今後の大きな課題です。

妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 18 37.4 38.9%(7名) 14.2%(1名) 凍結胚移植 251 37.7 40.2%(101名) 25.7%(26名) Total 269 37.7 40.1%(108名) 25.0%(27名) 新鮮胚移植の妊娠率は8.3%から38.9%へ非常に改善しています。2017年は、胚質不良のため凍結できない症例に行うことが多かった新鮮胚移植ですが、2018年は他院で凍結融解胚移植を行っても妊娠されず、新鮮胚移植を希望された方やそれ以外でも患者さんの希望に沿って行う症例が増加したことも成績が改善した原因であると考えています。凍結胚移植の妊娠率も昨年の24.5%から40.2%と向上しています。開院してある程度時間が経過し、培養環境が安定したことや移植して妊娠されない方に、子宮鏡で慢性子宮内膜炎の有無を確認したこと、着床時期のズレを評価るERA試験を導入したこと等が効果を発揮したものと思います。患者さんの平均年齢は2017年と2018年で大きな変化はありません。

年齢別妊娠成績

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、2017年とほぼ同様に35歳から44歳までの年齢層で治療周期が多いことがはっきりしています。2018年は36~37歳の症例の伸びが顕著でした。20代はわずか10症例のみです。

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率を示します。妊娠率は20代では70%、30代前半では45.3%程度と良好です。20代の妊娠例では流産は1例も発生しておりません。30代後半でも妊娠率、流産率は30台前半と比較して遜色のないものでした。40代でも2017年は妊娠率が7.2%と顕著に低下していましたが、2018年は33.7%と比較的良好でした。40代の成績向上が全体の妊娠率増加に最も強く影響を与えたものと思われます。しかし40代では流産率は著明に増加し、40.6%となっています。やはり加齢による胚質の劣化・染色体異常の発生が大きな要因であると思われます。

-

2017年 2017年1月1日から12月31日までの治療実績

井上善レディースクリニックの2017年1月1日から12月31日までの治療実績をご報告致します。

妊娠患者数

治療法 妊娠患者数 一般不妊治療 87名 人工授精 47名 ART(高度生殖医療) 42名 妊娠患者総数 176名 人工授精について

人工授精治療周期数は469周期でした。妊娠患者数は47名で妊娠率は10.0%でした。

一般に人工授精の妊娠率は約5~10%と言われていますので良好な結果であると考えています。高度生殖医療について

- 採卵周期

- 189周期 平均年齢 37.9歳

- 胚移植周期

- 209周期 平均年齢 37.6歳

妊娠成績

移植周期数(週) 平均年齢(歳) 妊娠率 流産率(初期) 新鮮胚移植 60 38.3 8.3%(5名) 20%(1名) 凍結胚移植 149 37.3 24.8%(37名) 24.3%(9名) Total 209 37.6 20.1%(42名) 23.8%(10名) 新鮮胚移植については、胚質不良のため凍結をすることが困難な症例や胚盤胞移植ではなく、分割胚の段階で移植を行っている症例が多く成績が良くない状況です。

年齢別妊娠成績

年齢別移植周期数全胚移植周期を対象とした、年齢別移植周期は次の図に示すとおりで、35歳から43歳までの年齢層で治療周期が多いことがはっきりしています。20代はわずか5症例のみです。

年齢別妊娠率・流産率

年齢別妊娠率・流産率全胚移植周期を対象とした妊娠率・流産率を示します。妊娠率は20代、30代前半では40%程度と良好です。35歳から39歳ではやや低下が見られ、40代では7.2%と顕著に低下が認められます。やはり加齢による胚質の劣化が大きな要因であると思われます。また40代の方では採卵数の減少もあって良好胚が得られる可能性が低いため、やや不良である胚を移植せざるを得ないことも要因であると思われます。20代の流産率が高いのは症例数が少ないため、1例でも流産があると率が高くなるためであり、症例数が増加すれば顕著に減少するものと思われます。